Breadcrumb navigation

連載コラム ある変革実践リーダーの荒波奮戦航海記 ~海図のない海をすすむ~

若林 健一

第21回 人と違っていい。ある言葉との出会いがもたらした価値観の変化とは?

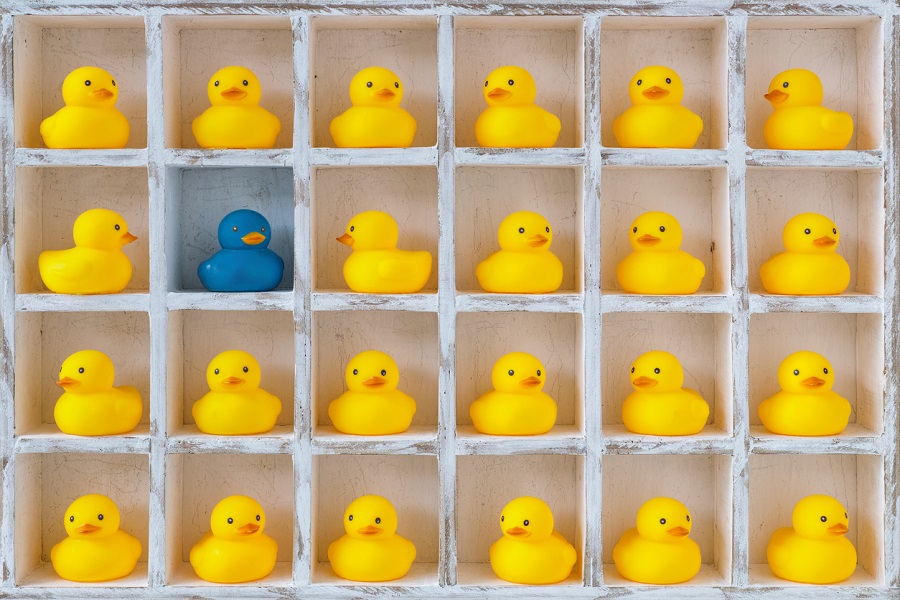

人と違うことこそ価値

「あいつは変わっている」

「あんなことやっていて何の役に立つのか」

チームを設立して2年目、私はそんな目で見られることが多くなっていた。

この頃から、徐々に実績も積み上がり、メンバーの数も増えてきたことから、周囲からの認知度も上がりはじめてきた。しかしまだまだメインストリームに乗れていた訳ではなく、亜流のポジションにいた。チームとしても試行錯誤フェーズにあり、感情分析やVRなど飛び道具的なプロジェクトも行っていたことから、冒頭のような視線を感じることが多かった。

私は学生時代から、集団でわいわい楽しくやるのが好きで、どちらかというと空気を読むタイプの人間であった。入社後も経営管理職時代はチームで仕事を行うことが多く、人と違ったことを好んでやるといったスタイルではなかった。それ故、そのような視線を感じる度に、戸惑いを覚えた。メインストリームの仕事をしている人達をうらやましく感じることさえあった。

そんな時、中西がキックオフミーティングで、ある言葉を皆に紹介してくれたことが私の転機となった。

think different

あまりに有名な某企業のキャッチコピーだが、お恥ずかしい話、当時私はこの言葉を知らなかった。しかし、この言葉の意味を教えてもらい、大変感銘を受け、勇気づけられたのを今でも覚えている。この言葉に出会ってから

人と違っていい。違っていることこそ価値である。

そう思えるようになったのである。

あなたはあなたのままで良い。

人と違う考え・行動をしてきた人たちは世界を変え、人類を前進させてきた。こういった人たちを社会として大切にしないと、社会自体が進歩しない。

一方でこういった人々は多数決の世界では必ず負ける。人口比でいうと少数であるからだ。

日本でクラウドファンディングを広めることにドライバー的役割を果たしたタレントの方がインタビューでこう答えていた。

クラウドファンディングを始めた時、日本中から「詐欺」「宗教」と叩かれた。

そこから感じたことは「人は知らないものを嫌う性質がある」ということだと。

特に現在の社会はこういった人たちを叩く文化があるように感じてならない。SNSが発達してからはその傾向が顕著になっていると思っている。いわゆる同調圧力である。人と同じであることが正義であり、違うことが悪とされる風潮だ。

ちょっとでも人と違ったことをしようものなら叩く

こういったマイナス面の同調圧力で成り立つ集団からイノベーションが起きることはないだろう。

人と違ったものの見方が出来る

人と違った行動が出来る

これだけで十分な価値なのだ。

あなたはあなたのままで良い。

こう言ってくれる人が身近にいることが、どれだけ大切なことか。もちろん基本的な型を身に着けていることが大前提だが、こういった心理的安全性の担保こそ、本来持っている人の力を解き放ち、社会を前進させるために必要な要素だと私は信じている。そしてそういった世界の実現に向けて、デジタルテクノロジーが大きく貢献できるとも考えている。

(前回のコラム)