Displaying present location in the site.

プロジェクトマネジメントにおけるダイバーシティ~ダイバーシティを重視することの効果~

PJ活動お役立ちコラム

第177回 2024年6月11日

プロジェクトマネジメントにおけるダイバーシティ~ダイバーシティを重視することの効果~

昨今、「ダイバーシティ」という言葉を頻繁に耳にし、目に触れる機会も多いと思います。「人種、性別、分化、国籍、宗教などのあらゆる違いを受け入れ、お互いに認め合う」という意味で用いられるこの言葉は、世界共通の国際目標であるSDGsの軸の一つ「DEI(※)」を構成し、日本国内でもその認知度は高まっています。

「ダイバーシティの概念は重要だ」、「今後はダイバーシティに配慮する必要がある」などという声に頷きはするものの、実際には「でも自分の業務には直接関係しないから」と思っている方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ダイバーシティを重視することが、プロジェクトの遂行に対してどのように関わってくるのかについて考えてみたいと思います。

※DEI: Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)の頭文字を取った言葉。NECでは、グループの経営課題として「インクルージョン&ダイバーシティ(I&D)」を挙げている。

ダイバーシティの2つの種類

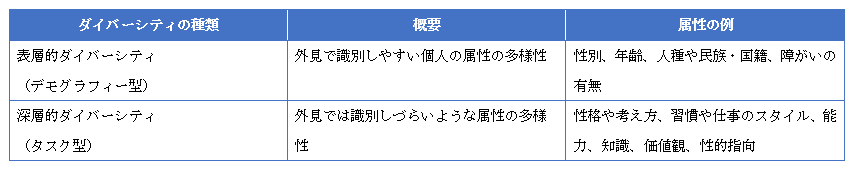

ところで「ダイバーシティ」は、着目する属性(違い)が目に見えるかどうかによって、「表層的ダイバーシティ」と「深層的ダイバーシティ」の2つに分けることができます。

一般的に「ダイバーシティ」という言葉から連想されるのは、前者の「表層的ダイバーシティ」ではないでしょうか。しかし、実際の現場においては、後者の「深層的ダイバーシティ」にも着目し、重要視することが大切だと考えます。

ものの見方や考え方、スキルや知識は、表面には現れず見えません。だからこそ、ダイバーシティを推進するのであれば、この見えない要素に対して“互いに異なること、多様性があること”を前提として強く意識する必要があるのです。

得られる利点:実際に経験したちょっとした例

では、ダイバーシティを重視することで、実際にどのようなメリットがあるでしょうか。ものの本を読み解けば、「イノベーションの促進」や「パフォーマンスの向上」といったワードが挙げられていますが、ここでは私が経験したちょっとした例をご紹介したいと思います。

以前私が所属していた部署では、他部門からの異動や他社からのキャリア入社で、比較的短い間に数名の方がチームに加わったことがありました。このとき、従来の社員と新しい社員とで共に業務を進めていく中で、以下のような効果がありました。

- 業務報告手段の見直し:ものの見方

新規メンバーを加えた議論を通じて、従来半ば慣例化していた業務報告の手段の有効性を再度検討し、より効率的かつ労力の少ない手段に見直した - 情報共有方法の高度化:スキル

従来メンバーが持つ特定業務固有のノウハウと、新規メンバーの持つ新しいスキル(BIツール)を融合させ、情報をより分かりやすく共有する仕組みを構築した - 検討手段の再考:ナレッジ・価値観

任意のケースに絶対的に活用できると思っていた分析手法に対し、新規メンバーから実はそうではない・万能ではないとの指摘を受け、改めて視野を広げ思考を深耕する機会を得た

従来メンバーと新規メンバーではそれぞれ経験してきたことが異なるため、当然スキルセットや考え方、価値観が違います(ただし優劣の区別はない)。このギャップをアドバンテージとして捉え、それぞれの持っているものを持ち寄ることで新たな効果が期待できるのです。

プロジェクトマネージャーの役割

プロジェクトの遂行においてダイバーシティを重視し、これを活かすためにプロジェクトマネージャーはどのようにふるまうべきでしょうか。

ダイバーシティを重視するということは、異なるバックグラウンドや文化を持つ人々でチームを構成することになりますが、そのようなメンバー間においてはコミュニケーションにおいて衝突を生みやすいというリスクがあります。プロジェクトマネージャーはコミュニケーションの重要性を強く意識し、言葉の使い方や表現の適切さに留意し、相手の意見や視点を十分に理解することが求められます。このコミュニケーションの取り方については、以前のコラム「コミュニケーションにおける「聴く力」~傾聴について~(第149回)」と「コミュニケーションにおける「伝える力」(第161回)」が参考になると思います。

また、このような異なる意見や価値観の衝突(コンフリクト)は回避すべきものではなく、課題として取り組むことでより良い解決策につながる可能性があります。プロジェクトマネージャーは、このコンフリクトを受け入れ、積極的に解決する役割を果たす必要があります。オープンな対話や妥協の探求、ミーティングやワークショップを通じたチームの調整など、適切な方法を用いてチームの調和を図ることが重要です。コンフリクトについては、以前のコラム「問題解決で生じる「葛藤」への向き合い方(第102回)」もご覧ください。

終わりに

元々「異なること」という意味を持つdiversityという言葉。今では、「異なること」をポジティブな価値として活用することが求められています。

しかしそれは、どんな場面においても無条件に多様性を受け入れる、ということではありません。プロジェクトマネージャーはダイバーシティの重要性を把握し、その影響力をバランスよく活用することによって、プロジェクトを成功に導くことができるものと考えています。

まずは「異なることを活かす」ことの可能性から考えてみてはいかがでしょうか。

今回のご紹介が皆さんの活動のご参考になりましたら幸いです。