Displaying present location in the site.

対話型生成AIの業務活用例(AIアシスタント的な使い方)

PJ活動お役立ちコラム

第142回 2023年8月22日

対話型生成AIの業務活用例(AIアシスタント的な使い方)

本コラムの第134回「AI活用で変わる働き方」では、業務でのAI活用の視点が紹介されています。最近、対話型生成AIの使用環境が整ったこともあり、使い始めてみましたので、その活用例を幾つかご紹介しようと思います。

初心者には、AIアシスタント的な使い方がオススメ

AIという新技術を用いて新規サービスや新規事業に関する話題もありますが、そういった視点はハードルが高いことでしょう。(そもそも、新規サービスや新規事業はAIを使っても/使わなくても、ハードルが高いものです)

そのため、「興味はあるけれど、自分の業務には関係ない」「まだ発展途中の技術だし」と思っている方は、手始めに日々の業務で「AIアシスタント的」に対話型生成AIを使ってみてはいかがでしょうか。

検索サイトの代わりに使ってみる

対話型生成AIの活用例の1つに「情報収集」があります。情報収集というと硬い表現ですが、言い換えると「検索サイトの代わりに、対話型生成AIに訊いてみる」ということです。

たとえば、リモート会議中に、聞き慣れないワードがあると、今まではGoogle検索をしていましたが、それを対話型生成AIに質問する、という使い方です。

対話型生成AIに「○○○についての概要や特徴と、メリット/デメリットを3つずつ挙げてください」と質問すると、概要や特徴の説明とメリット・デメリットを回答してくれます。サイト検索よりも、得たい情報を即座に得ることができます。

もちろん、対話型生成AIの回答が正しいかは不確定なので、会議の際は「○○○について、こういったメリットやデメリットが"ありそうだと思う"のですが~」と前置きするとよいでしょう。

今までは検索サイトで単語の意味を検索し、話についていくだけになりがちでしたが、これにより、議論を一歩進めるきっかけになることもあります。

ただし、検索サイトが不要になるかというと、その様なことはありません。検索サイトは出典元が明確なことが利点なので、検索サイトと対話型生成AIの二刀流で、上手く使い分けるのがよいと思います。

企画提案書の作成に使ってみる

先日、あるシステムの広報用リーフレットの企画提案書を作成しました。用紙1ページにコンセプト、提案ポイント、および施策をまとめる作業だったのですが、対話型生成AIを利用し、短時間で作成できました。

-------------------

<対話型生成AIへの命令文>

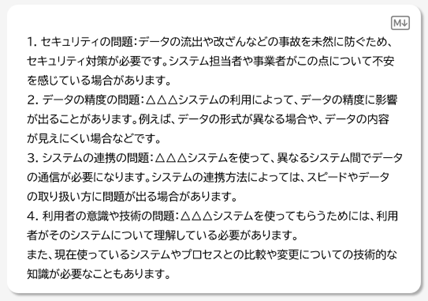

あなたは、○○○業界の会社のシステム部門に所属しています。△△△システムの導入を検討しています。そのシステムを導入・利用する場合の課題を挙げてください。

<対話型生成AIの回答文>

※これは回答の例であり、上記の命令文(プロンプト)を入力しても同様の返答が得られるとは限りません。

対話型生成AIの回答から課題のポイント(=提案のポイント)が絞られたので、後はこの課題を解決する施策を記載する、という提案書の骨子が仕上がりました。

また、この例では、具体的な施策までは回答してくれていません。対話型生成AIに質問を繰り返すことで施策を挙げてくれると思いますが、対話型生成AIの利用はここまでとし、施策は私自身の経験と事例を元に記載することで提案書を完成させました。

(具体的な施策については、自身の知見を元にした方が、提案書としての説得力が増すと考えたからです)

さいごに

この様に、すべてを対話型生成AIに頼る必要はなく、必要な箇所のみに利用することで、業務の効率化が図れることを実感しました。まさに「AIアシスタント的」な使い方だと思っています。

さいごに、対話型生成AIを使用する際の留意点として「誤った情報の提示」があります。「対話型生成AIの回答には誤りがあり、精度が悪い」といった意見です。確かにそのとおりなのですが、だからAIは使いものにならない、というのは早計だと思います。

たとえば、文章作成において、人間が執筆した文章が正しいとは限りませんよね。大なり小なり差はあるにしても、人間が執筆した文章でも、対話型生成AIが生成した文章でも、その適切性(正しさ)を判断するためにはレビュー(チェック)が必要であり、そのプロセスは変わらないと考えています。

今回の内容が皆さんの活動に少しでもお役に立ちましたら幸いです。