Displaying present location in the site.

スケジュール管理の落とし穴

PJ活動お役立ちコラム

第190回 2024年9月17日

スケジュール管理の落とし穴

はじめに

プロジェクトにおけるスケジュール管理は、プロジェクトを納期どおりに遂行する大切な要素です。今回のコラムでは自身の体験から学んだ、スケジュール管理における落とし穴とポイントをお伝えしたいと思います。

スケジュール管理はテトリスにたとえられるが

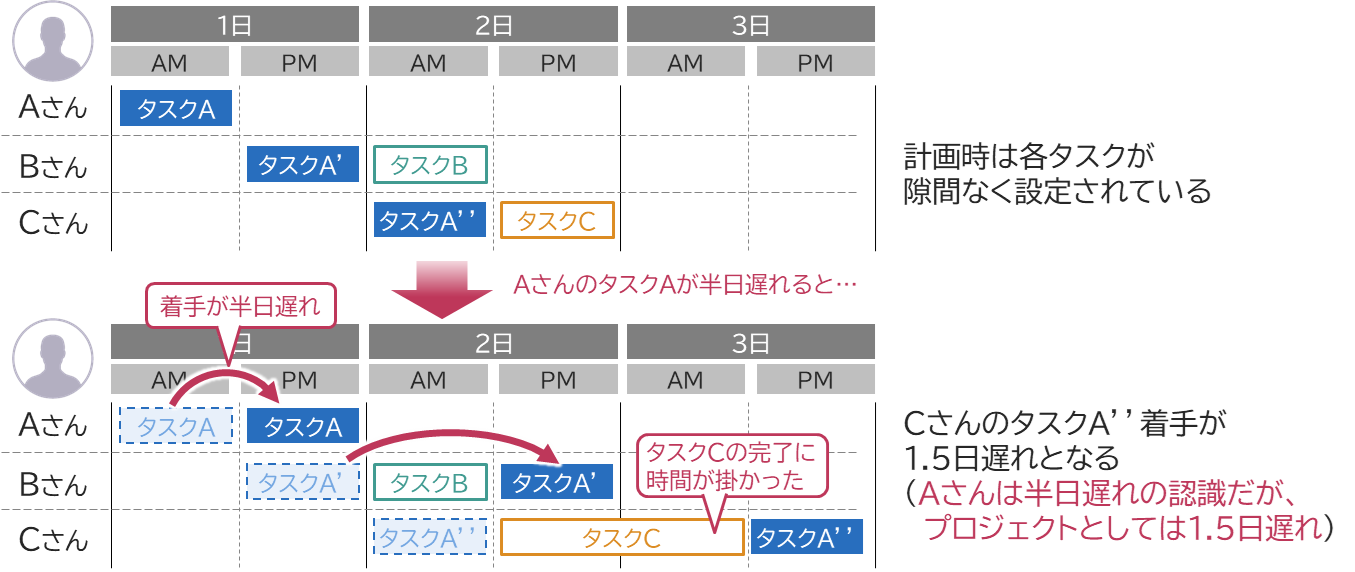

スケジュール管理はテトリスのゲームにたとえられることがあります。特に納期がギリギリのプロジェクトでは、チーム内のタスクやチーム間連携のタスクが隙間なく組み込まれています。これはまるで、次々と降ってくるテトリスのブロックをぴったり配置しなければならない状態に似ています。

計画段階では、隙間なくタスクを詰め込んでも、それが必ずしも上手くいくということはないため、数日のバッファを確保しておきます。

ただし、こういったスケジュールの組み方は非常にリスクが高いことをプロマネやリーダークラスは認識していますが、すべてのメンバーの共通認識になっているかがポイントです。

プロジェクト期間中は、日常のちょっとした出来事でスケジュールがズレ始めることがあります。

たとえば、以下のようなケースです。

-

メンバーが体調不良等でタスクの完了が遅れる

-

メンバーの自己判断によりタスクの優先順位が変わっている

1.は起こりうることなので、そのためにバッファを確保します(これはプロジェクト管理の基本です)

2.については、他のプロジェクトを兼任しているメンバーで起きたことなのですが、他のタスクが優先され(他プロジェクトの緊急対応などが優先され)、いつの間にか優先順位が下げられおり、タスクに遅延が発生しました。

そのメンバーからみると半日遅れでしかなくても、そのタスクが依存関係のあるタスクだと、後続のタスクが連動して遅延し、さらに後続のメンバーの予定等の影響もあり、工程が進むほど隙間が生まれ遅延が発生します。

(そういった、隙間が後続に次々と発生する状態もテトリスのようなのです)

当然、その場合、バッファも使い果たしているため、リカバリーができない状態に陥ってしまいます。

したがって、プロマネ/リーダーは、特に後続に依存するタスクについては注意を払い、さらにメンバーの自己判断によって優先順位を変更しないよう管理、または調整する必要があります。

日程を分割する場合はオーバーヘッドが延びることを認識する

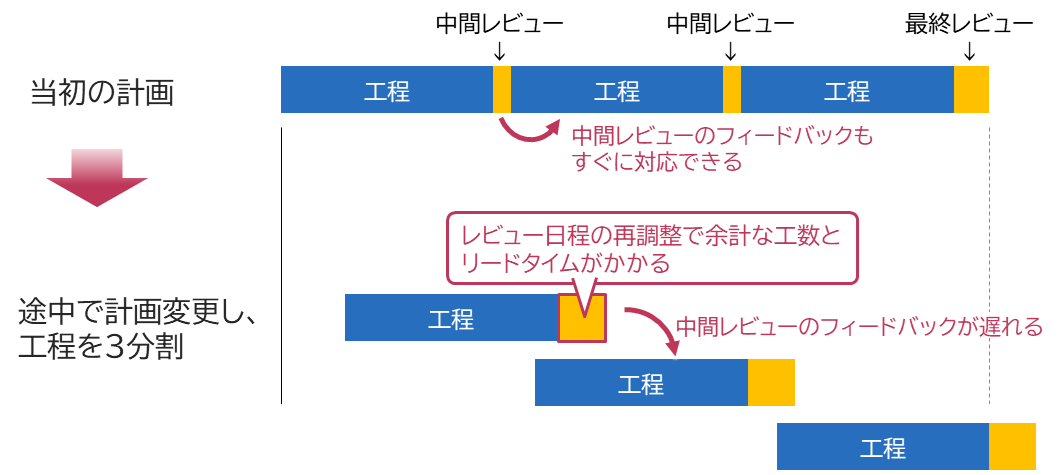

ある開発プロジェクトで、客先の都合で要件定義が遅れたことにより、開発着手が遅れる一方で、納期は変更できないという状況になりました。その結果、ある工程を3分割して進める案を客先から打診されました。分割することで並行に作業を進められる内容だったため、その変更案を受け入れましたが、ここでも思わぬ事態が発生しました。

それは、レビューや会議などの日程調整に時間(リードタイム)が当初よりかかったことです。当初の計画どおりであれば、日程も含め調整済の状態でしたが、3分割したことで、レビューの回数も増え、さらに、その日程の再調整に時間もかかり、後ろ倒しで開催するしかない状態になりました。

ある工程を分割すると、総量は変わらないので一見 問題ないように思われますが、各工程のオーバーヘッド(会議、レビューの日程調整など)分の工数やリードタイムが増え、スケジュールにも影響がでることがあります。

この分割案を受け入れたとき、オーバーヘッドが増えるという認識があれば、それを説明し、納期を後ろ倒しにしてもらうなど、条件を付けて交渉すべきだったと後悔しました。

さいごに

スケジュール管理について体験したり、気付いたことをお伝えしました。プロジェクト管理にかかわらず通常の業務でもこういったことは起こりうるため、今回の内容が、少しでも皆さんの活動の参考になりましたら幸いです。

PJ活動お役立ちコラムの公開はメールマガジンでお知らせしています。

おかげさまでコラムをお読みいただいたお客様方から、メールマガジン配信のお申し込みをいただいております。

このメールマガジンは誰でも無料でお読みいただけますので、継続して受け取りたい方は、お気軽にお申し込みください。