Displaying present location in the site.

情報を整理し理解する方法

PJ活動お役立ちコラム

第182回 2024年7月16日

情報を整理し理解する方法

日々の業務では、様々な情報を整理し、理解する必要があります。自身自身で理解することは当然のことですが、他の人に説明しなければならないといった場合は、なおさらきちんと理解する必要があります。

今回は、情報を整理し理解する方法について、筆者が普段行っている方法をご紹介します。

構造化文書というものをご存じですか?

少し話が脱線しますが、皆さんは構造化文書というものをご存じでしょうか。

構造化文書とは、簡単に言うと「情報をタグ付けし、階層化して管理する」という考えに基づいて作成された文書です。有名なものに、Webページ作成に利用されているHTML(Hyper Text Markup Language)があります。異なるコンピュータ間でも内容を正しく表示できるよう記述(タグ付け)ルールが定められており、HTMLはこのルールに従って記述されているからこそ、様々な環境でも同じように表示することができるのです。

筆者はこの構造化文書の考え方に倣い、誰が見ても同じように解釈できるよう「情報にタグ付けを行い階層化して整理する」という方法で、情報を整理し内容を理解するようにしています。

構造化文書の考え方を応用した情報整理の流れ

筆者が実際に行っている情報整理の流れは、以下になります。

-

とにかくまずは書き出す

-

書き出した事象にラベル(見出し)を付ける

-

ラベルをもとに整理する

-

粒度を揃える(ラベル同士を比較して、親子や兄弟関係などに整理する)

-

全体を見渡し、必要に応じて再整理する

1. とにかくまずは書き出す

何が分からないのか、分かっていることは何か、誰が求めている情報か、どうやって入手した情報かなど、とにかく自分が認識している事象をすべて書き出します。

大切なのは、「粒度」や「重複」などは気にせず、とにかくすべてを箇条書きで書き出すことです。

2. 書き出した事象にラベル(見出し)を付ける

書き出しが終わったら、今度はそれぞれの項目にラベル(見出し)を付けていきます。

整理は以降の手順で行うので、ここでも「粒度」や「重複」は気にせず直感的にラベル付けします。なおラベルは、項目と1:1になるように付けます

3. ラベルをもとに整理する

ラベル付けが終わったら、同じラベルの項目を1:多の関係に統合します。

内容や意味が近いラベルについては、情報を統合せず、ラベルごと近くにまとめておくだけにします。統合せずに残す理由は、ラベルが違っている理由が明らかになっておらず、統合してしまうと何らかの観点が漏れてしまう可能性が高いからです。

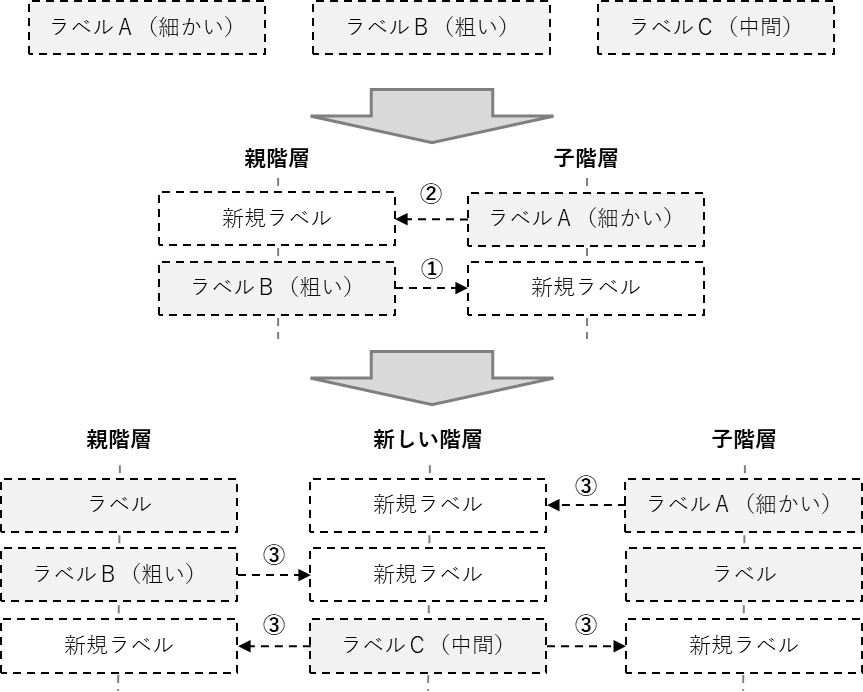

4. 粒度を揃える(ラベル同士を比較して、親子や兄弟関係などに整理する)

整理が終わったら、次はラベルの粒度を揃えます。粒度を揃えるには、ラベルの内容を見直すのではなく、ラベルを階層化し、粒度の大きいものほど親階層に、小さいものほど子階層にするよう、ダミーのラベルを増やしていきます。

具体的には、例えばラベルAの粒度が他のラベルより細かい場合、他のラベルに子のラベルを追加(下図①)し、同様にラベルAに親のラベルを追加(下図②)します。追加するラベルの内容は空白で構いません。さらに別のラベルについても同様に、粒度と階層が揃うようにラベルを追加(下図③)します。

このようにして、ラベルの粒度と階層を揃えていきます。

5. 全体を見渡し、必要に応じて再整理する

粒度と階層化が揃うと、情報全体を俯瞰できるようになります。

この状態になると、「3.」でまとめておいたラベルや、「4.」で追加したラベルについても、ラベルの付けなおしや情報の追加、ラベルの統合といった整理が可能になってくると思いますので、粒度や階層に注意しながらさらに整理を進めます。

もし何らかの要素の漏れ(例えば時系列の観点)などに気づいた場合でも、粒度や階層に気を付けて追加すれば問題ありません。

このように整理することで、情報の関係性が分かり、内容を正しく理解できるようになるのではないでしょうか

まとめ

今回は、「情報をタグ付けし、階層化して管理する」という考えに基づき、筆者が実践している方法をご紹介しましたが、いかがでしたか?

情報にラベルを付け、そのラベルをもとに粒度や階層を揃えるように整理するという点がポイントです。ラベル付けや階層化など、慣れるまでは少し時間がかかるかもしれませんが、一度お試し頂き、その効果を実感頂ければと思います。

今回の内容が、皆さんの活動に少しでもお役に立ちましたら幸いです。

PJ活動お役立ちコラムの公開はメールマガジンでお知らせしています。

おかげさまでコラムをお読みいただいたお客様方から、メールマガジン配信のお申し込みをいただいております。

このメールマガジンは誰でも無料でお読みいただけますので、継続して受け取りたい方は、お気軽にお申し込みください。