Displaying present location in the site.

主観的な評価を数値化するコツ

PJ活動お役立ちコラム

第50回 2021年11月9日

主観的な評価を数値化するコツ

PJ活動お役立ちコラム読者の皆様、いつもご愛読いただきありがとうございます。

本コラムも50回、まもなく1年になります。当初は私たちの取り組みを広く知ってもらうための一つの方法ということで始めました。執筆者も複数名で順番に担当をしていますが日頃のネタ探しから工夫をしながら取り組んでいます。コラムとしてまとめることにより私たちも頭の中の整理に役立っており新たな気づきにも繋がっています。

執筆者も皆さまのちょっとしたコメントでもいただけることが何より励みになります。

また、できるだけ多くの方にも読んでいただきたいと思いますので周りの方にも転送してご紹介いただければ幸いです。

これからも継続して発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

さてここからは、50回目のコラム「主観的な評価を数値化するコツ」をお届けします。

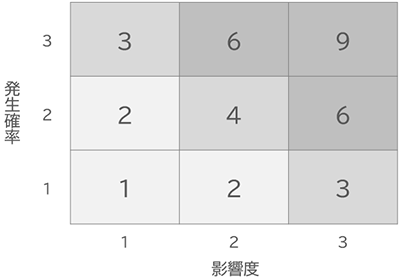

プロジェクト管理の要点の一つに、リスク管理があります。PMBOKなどによれば、リスクを洗い出して特定し、その発生確率と影響度を分析し、定量化して優先順位を検討したうえで、リスク対応計画を立てる、というのがセオリーです。今回はこの「発生確率と影響度を分析」の部分に着目してみたいと思います。

発生確率と影響度の分析?

リスクを分析する際によく用いられるツールに「発生確率・影響度マトリクス」があります。呼び名や縦横のマス目の数はプロジェクトによって異なるかもしれませんが、読者の皆さんもお使いになったことがあるのではないでしょうか。

事前に洗い出したリスクを、発生確率と影響度に応じてマトリクス表に当てはめます。表中の数値は「スコア」とか「ランク」と呼ばれ、数値が大きいものが「高リスク」、小さいものが「低リスク」と評価されます。このようにして個々のリスクを数値化することで、リスク同士を比較して優先順を考えられるようにする、というわけなのですが・・・

リスクの「影響度」や「発生確率」を3段階あるいは5段階で示すと言われても、自分が感じている「度合い」をうまく数字に落とせずにもどかしい思いをした経験はありませんか。それはそうです。感覚的に捉えていること=主観的な評価の尺度は、人によって、立場によって、様々なので、そのまま数値に変換するのは困難です。コツが要ります。

主観的な評価を数値化するコツ

最近、その参考になりそうな話を耳にしたのでご紹介します。

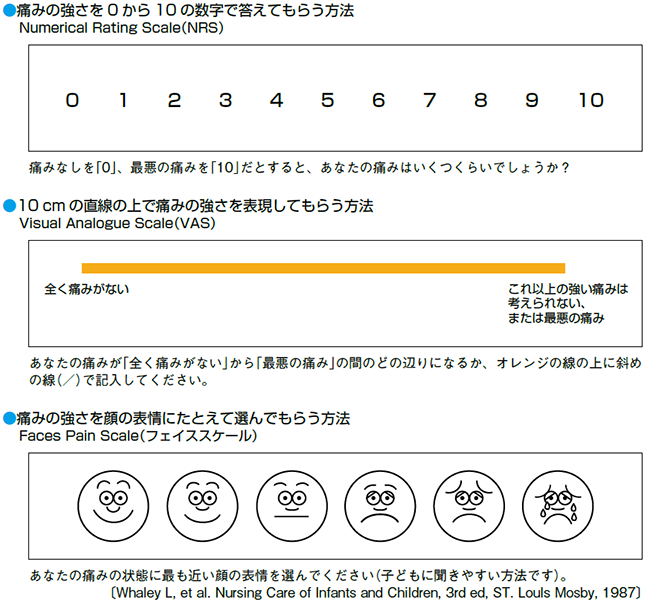

医師の方から聞いたのですが、初診時に患者の「痛み」や「疲労」といった自覚症状を正確に聞き出すことは、その後の診断の効率化や治療法の選択に大きな影響があるそうです。経験された方もいるかもしれませんが、医師によっては、痛みを訴える患者に対し、「これ以上痛かったら気絶してしまうというくらいの極限の痛みを10(5)としたら、いまの痛みはいくつくらいか?」という質問をするそうです。

この質問の背景にあるのが、下図の「NRS」「VAS」といった考え方。確かにそうやって質問してもらえれば、ロジカルに、自分の痛みの程度を伝えられそうです(幸いなことに、筆者自身はこのような質問を受けるほど痛い思いをしたことがありません)。

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド

2章 あなたの痛みを伝えてください

より

ここで重要なことは、スケールの持ち方です。主観的な評価のような曖昧なものであっても、極値をしっかり定めれば、そのスケールの中でどの位置にあるのか、比較的容易に見極めることができるのです。痛みに強い人も弱い人もいるだろうと思われるかもしれませんが、それはその通りで、逆にそこを最後に微調整すれば各人の「痛み」の度合いを数値で比較できるわけです。

経験豊富なプロマネも同じことをやっているのかも

経験豊富なプロマネは、この、医療現場で医師がやっているように、リスクの影響度や発生確率を計算しているのかもしれません。たとえばリスク影響度マックスの状態(最悪の事態)を10と置いた時に、そのリスクが顕在化したときに起こり得る事態がどのくらいの数値になるか、ということを過去の経験や知見を総合から無意識的に内省し、算定する。これができるようになれば、あとは評価者の間で「マックスの状態」を定めさえすれば、リスク審査もその後のリスク管理も定量的に進めるられるようになるわけです。

極値を見定めてそれを10としたときの値を暗算する。慣れないと案外難しいのですが、これはプロジェクト管理に限らずあらゆる場面で有効なコツです。この手の作業に慣れていない方は、日ごろから訓練しておくことをお勧めします。