Displaying present location in the site.

PJメンバーのワーク・エンゲージメント

PJ活動お役立ちコラム

第28回 2021年06月08日

PJメンバーのワーク・エンゲージメント

この何年かの「働き方改革」の流れの中で、従業員の「エンゲージメント(ワーク・エンゲージメント)」ということが良く言われるようになりました。今回は、この概念について、我々にとって身近な「プロジェクト」の現場に即して考えてみたいと思います。

資料としては、少し前のものですが、厚生労働省が2019年9月に公表した「令和元年版 労働経済の分析」(労働経済白書)を使用します。

厚生労働省 「令和元年版 労働経済の分析」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html

ワーク・エンゲージメントとは

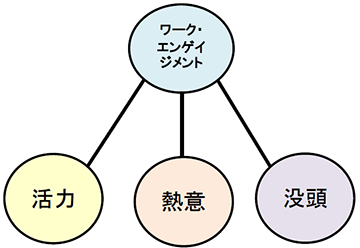

「エンゲージメント(engagement)」は、英語で「約束」「契約」を表わす言葉ですが、近年さかんに使われるのは、この言葉に特別な意味を持たせたもの。組織の構成員(従業員)が「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態のことを「ワーク・エンゲージメントが高い」状態と呼びます。

プロジェクトメンバーのワーク・エンゲージメント状態を知る

それでは、これを、社内プロジェクトにおけるメンバーに当てはめて考えてみましょう。白書では、「活力」「熱意」「没頭」の度合いを測る指標として以下のような質問を用います。

| 活力 | 1. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる 2. 職場では、元気が出て精力的になるように感じる 3. 朝に目がさめると、さあ仕事へ行こう、という気持ちになる |

|---|---|

| 熱意 | 4. 仕事に熱心である 5. 仕事は、私に活力を与えてくれる 6. 自分の仕事に誇りを感じる |

| 没頭 | 7. 仕事に没頭しているとき、幸せだと感じる 8. 私は仕事にのめり込んでいる 9. 仕事をしていると、つい夢中になってしまう |

ご自身のプロジェクトに携わるメンバー1人1人の顔を思い浮かべて、この9つの設問それぞれに対し、Yes/Noを判定(推定)してみてください。9問すべてに対して自信をもってYesと言えるメンバーは「ワーク・エンゲージメントが高い」というわけですが、ちょっと考えてみただけで、メンバーによるばらつきがかなり大きいと感じるのではないでしょうか。全員が満点という組織は、通常あり得ません。むしろ、満点の人が一人でもいれば、それは幸せなことです。

プロジェクトを率いるリーダーとしては、個々のメンバーの「ワーク・エンゲージメント」が少しでも高い状態になるように意識することが大事です。そのためにできることは何でしょう?

ワーク・エンゲージメント向上のための施策

実は、ワーク・エンゲージメントは従業員のパフォーマンスの高さと相関があり、企業の労働生産性や新入社員の定着率にも相関が深いと言われており、各社ともワーク・エンゲージメント向上の方策を探っています。その中には、プロジェクトレベルのワーク・エンゲージメント向上のヒントになりそうな施策も多数含まれています。

たとえば、従業員のワーク・エンゲージメントが高い企業・組織では、

- 日常業務に対する上司からのフィードバックを高い頻度で実施する

- 働く方の具体的な行動について、行動した内容の重要性や意義について説明しながら、行動した直後に誉める

- 職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化を図る

- 業務遂行に伴う裁量権を拡大する

- 指導役や教育係を配置する(メンター制度等)

- キャリアコンサルティングを行い将来展望の明確化を図る

といった施策の実施率が、そうでない組織よりも高いことが調査でわかっています。

いかがでしょう。数人から数十人規模の、期間も裁量も限定された「プロジェクト」ですべてを同じように当てはめることはできないまでも、応用はできそうです。実際、メンバーが活き活きと仕事を行い、定例会議等でも活発な議論が行われるようなプロジェクトでは、これらが部分的にも実践されていると感じることがしばしばあります。若手のメンバーや経験の浅いメンバーに対して、日常的にフィードバックを行う、行動直後に誉めるようにしてみる、裁量の幅を少し増やしてみる、将来について語り掛けてみる・・・思い当たることがあるようでしたら、小さなことから早速取り組んでみませんか。

おわりに

近年、ビジネスの世界でにわかに「心理的安全性」というキーワードが脚光を浴び、多くの企業が「優秀な人材集め」から「強いチーム作り」にシフトし始めているそうです。つまり働く環境が重要だということにあらためて気付いたわけで、そこで働く人のワーク・エンゲージメントもますます注目されることでしょう。

今回は概念的な話が中心になってしまいましたが、機会があればもう一歩踏み込んで、ワーク・エンゲージメントを高めるための具体的な取り組み方について考えてみたいと思います。