Displaying present location in the site.

プロジェクトマネジメント学会での発表を終えて(後編)

PJ活動お役立ちコラム

第18回 2021年03月30日

プロジェクトマネジメント学会での発表を終えて(後編)

今回は前回から引き続き、去る3月11日(木)、12日(金)に開催された一般社団法人プロジェクトマネジメント学会(以下、PM学会と表記)における私たちの発表内容をお話しします。

今回の内容も、PM学会へ提出した当社論文が出典元となることをあらかじめご承知おきください。

前回は、プロジェクト振り返りを起点とした失敗情報の伝承方法についてご説明しました。

次に具体的なプロジェクトの振り返り方についてご説明します。

たとえ振り返りあるいは反省会を行ったとしても、つい無責任で無目的な感想を述べあうだけの場になったり、沈鬱なムードで活発な意見交換にならなかったり、あるいは声が大きい人が一方的に問題点を指摘して終わりになってしまうようなケースがあれば、数多くのプロジェクトを見てきた当社からすると、非常にもったいないことだと思っています。振り返りは、組織知を得るための貴重な機会であり、参加者全員が明確な目的意識を持って、結果とプロセスの両面で意見を出し合うことで、プロジェクトが経験したことを言語化し、「次のプロジェクト」に残す貴重な財産にする活動だと考えます。特に「プロセス」の視点は見落としがちかもしれません。失敗の要因が人にあるのかプロセスにあるのか、といった仕分けを意識的に行うことが、次に生かす組織知を得るうえで非常に大切なことだと思います。

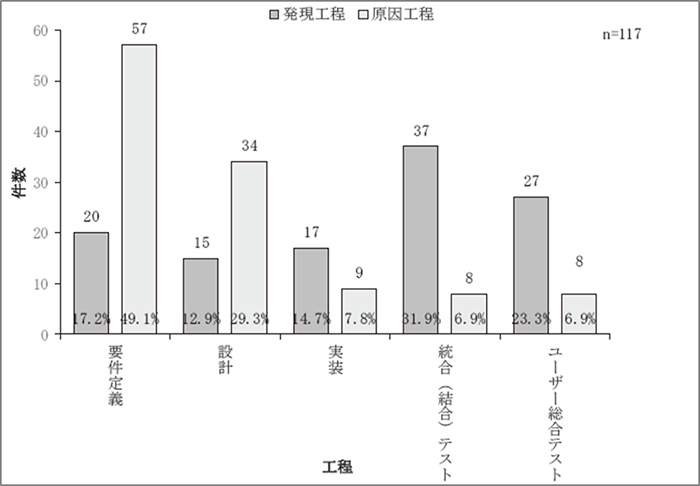

次に示すグラフは、QCDに影響した事象の発現工程と原因工程を表したものですが、発現、つまり問題の顕在化は統合(結合)テストフェーズが一番多い反面、その原因の多くは要件定義フェーズで仕込まれていたことを示す現実のデータです。このことから、振り返りをする際には、なるべく多くの関係者を集め、End to Endの視点を持って実施することが真因を探る上でも有効であり、かつ、実効性の高い対策案を打ち出せる、と言えると思います。

ユーザー企業 ソフトウェアメトリックス調査 【システム開発・保守調査報告書】 2020年版

QCDに影響した事象の発現工程と原因工程 2018-2020年累積

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 発行

最後に、プロジェクト振り返りで得た「知」を未来へつなげる、ということについてご説明します。

たとえ失敗情報であったとしても、次のプロジェクトを成功に導く組織知として利活用できるのであれば、振り返り活動にかける時間は、もはやコストではなく未来への有効な投資であると私たちは考えます。すべては「同じ失敗を繰り返さない」という組織文化を醸成するための活動であり、その意味で、プロジェクト振り返りは、たとえ失敗プロジェクトだったとしても、その原因追及だけに終始し、誰かを責めるだけの場にしてしまってはもったいないことであり、振り返りに客観性を担保するためには、第三者的な立場である当社があえてプロジェクトに介在し、そこで起きている事象を客観的に観察・分析し、抽象化して、組織知として整理することが求められていると考えます。当社ではこうした活動がひいては失敗の繰り返しの連鎖を断ち切る切り札になることを信じて、日々の振り返り活動をサポートしています。

2回にわたってお話しした内容が、皆さんの日々の振り返り活動のヒントになれば幸いです。